来源:易游米乐yy 发布时间:2025-10-06 12:14:28

yy易游app下载:

先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。10月4日推出《汪集暘:为大地蓄能 让热流奔涌》。

汪集暘:学到老做到老,我还是依然保持那份初心,我们一起一起努力,把中国的地热事业再进一步推动。

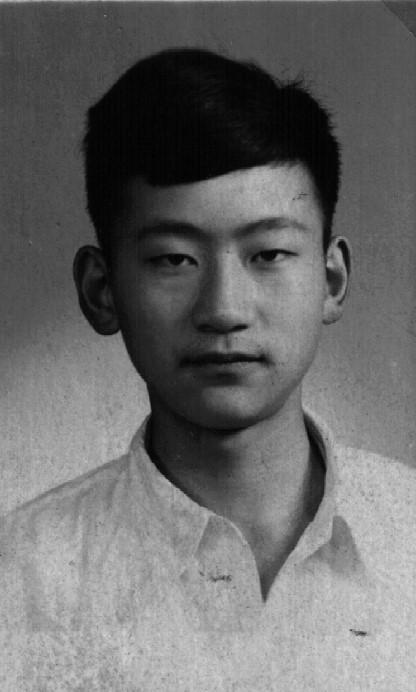

汪集暘,1935年10月出生,今年90岁,中国科学院院士。他长期从事地热和水文地质研究,在国内外地热学界享有盛誉;20世纪80年代确定我国首个“热流省”,并划分出中国岩石圈热结构的五种类型。曾获中国科学院等部门颁发的自然科学及科学技术进步一等奖4项,另著有7部学术专著和百余篇学术论文。近年来,汪集暘创新提出“地热+”和“地球充电宝”理念,为我国新能源和可再次生产的能源的发展开辟新路径。

什么?地球形状不是球,像个莱阳梨,还是略微有点歪脖子的那种!什么?地球像个“充电宝”,该存的时候存,该取的时候取,取之不尽用之不竭!原来院士眼中的地球和我们如此不同!汪集暘的线上科普课,点燃了孩子们珍贵的好奇心,为他们推开一扇望向未知的窗,正如当年舅父用斑驳多彩的岩石标本,让他在懵懂中爱上这颗星球的奥秘,从此心向远方。

汪集暘:我舅舅朱庭祜,他是我们的祖国第一批学地质的,他隔三岔五地要到新安江去一趟,回来的时候带了很多岩石标本。我说这出去转了个把礼拜回来,还能带着那么一大堆石头,后来我就说我也学地质。

然而,当1952年汪集暘考上北京地质学院,真正开始接触地质学,他才意识到,这门学问可不是游山玩水那么简单。

汪集暘:其实就是那些名山大川都没去过,说来大家也不相信,我连峨眉山都没上去过,在峨眉山脚底下走过很多次,泰山还是20世纪70年代的时候,才有机会爬上去。跟原来想的不是一回事,没人去的地儿我们得去,没人到的地方我们得到,也还有很多危险。我就开玩笑,这等于是“误入歧途”了。

1952年汪集暘高中毕业,考上北京地质学院(今中国地质大学),成为院系调整后的第一届学生

大学生活再忙碌,舅父的教导汪集暘始终记得:一是一定要把地质基础课学扎实,这是读懂地球的“钥匙”;二是绝对不可以忽视野外实习,只有脚下沾满泥土,才能真正摸清地层的脉络。

大学毕业后,成绩优异的汪集暘被选派到苏联深造。深冬时节,莫斯科地质学院师生们的热烈欢迎让他感受到如家一般的温暖。可当真正走进西西伯利亚腹地考察,他的心又一下凉了半截。北纬64度,接近北极圈的地区,生活条件极其艰苦,三四个人每天只能靠啃黑面包就白糖过活。

汪集暘:纬度高,关键是没有公路,它通不了车,只能是坐小汽艇、小飞机。我还晕飞机,所以那时候我要去的话,都带一个睡袋,一上飞机我就把睡袋铺开躺着了,要不然会吐。最北到过北纬64度,那边没什么吃的,都是早晨去老乡家打牛奶,一个大的水桶,我们三四个人可以喝一天,面包也还是有的,黑面包就白糖,再加上牛奶对我来说就没问题。

1962年,带着沉甸甸的学术成果,汪集暘回到祖国,进入了中国科学院地质研究所。那时的他还不知道,这份热爱将催生出跨越半生的坚守,自己会一步步为中国地热事业在世界版图上“刻下”清晰坐标。

20世纪70年代,全球能源危机出现,各国都在探寻新能源,地热能成为备受瞩目的焦点。著名地质学家李四光在动员大会上的殷切号召,如石子投进汪集暘的心湖,他难掩心中激动,自己留苏期间学到的地热知识终于能派上用场了,于是毅然把脚步从“凉水”研究转到地热探索,成了第一代地热人。

汪集暘:从我们学科上来说,温度小于25摄氏度的是地下“凉水”,温度大于25摄氏度的就叫“热水”,就是地热资源了。开发地热还是很好的一个机遇,因为地热是新能源和可再次生产的能源之一,它最大的优点是能源利用效率高。太阳能你下雨天就没了,风能你不刮风的话就没有了,只有地热能,不管刮风下雨它都可以用,它的能源利用效率平均是73%,高的时候能达到百分之九十几,这一点是其他能源都没法比的。

当时恰逢我国大型煤矿之一——河南省平顶山煤矿频繁出现井下热害,平八矿巷道中涌出的38摄氏度热水极度影响生产。汪集暘临危受命,奔赴这场与水患的较量。

汪集暘:一股38摄氏度热水,把整个矿井都淹了。平顶山煤矿还是很重要的,而且是大型煤矿,我们就去帮他们想办法,怎么样把热水排掉,看热水的来龙去脉。能利用我们就利用,不能利用我们就除害,变害为利,把地热综合利用起来。

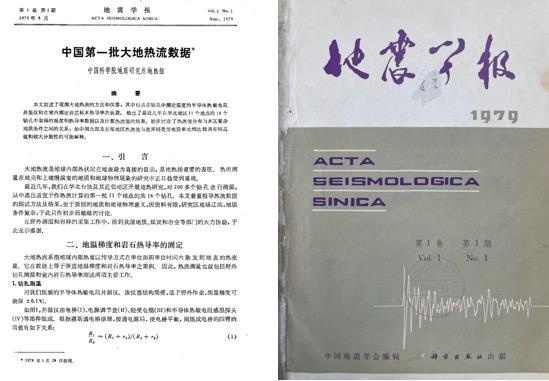

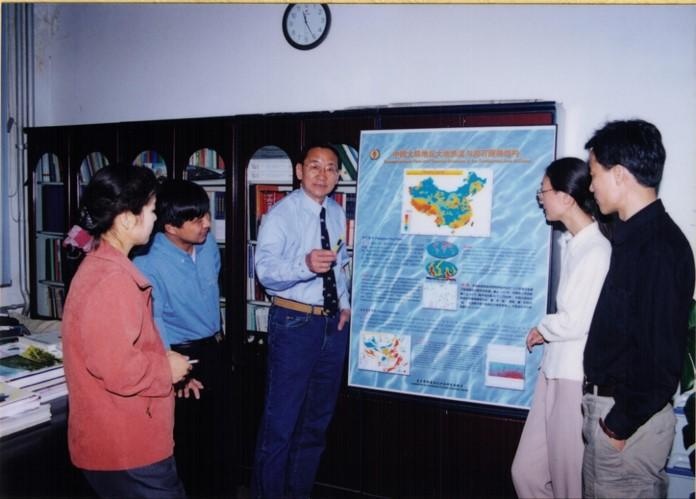

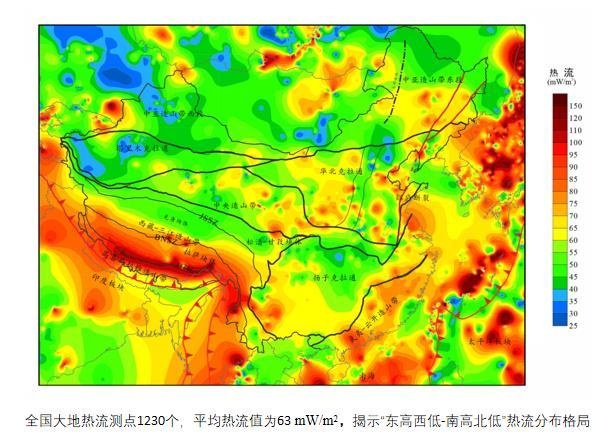

此后,实践中的每一次摸索,都化作他手中沉甸甸的数据和参数,一点点铺就他深入地热领域的道路。1979年,汪集暘在《地震学报》首卷首期上发表中国第一批大地热流数据,我国地热学研究就此揭开了充满无限可能的崭新一页。

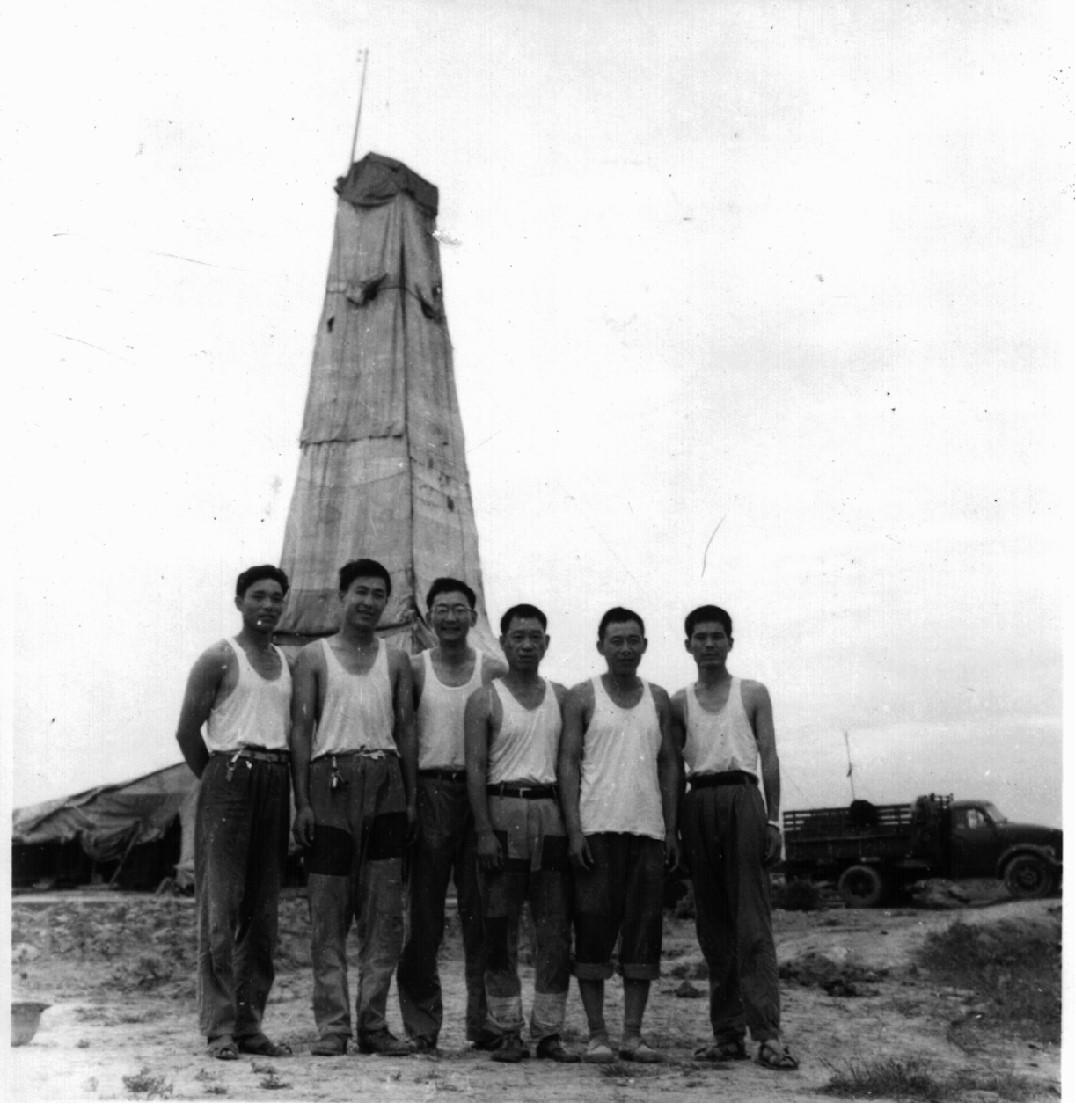

1981年秋天,作为中国科学院地质研究所地热室主任,汪集暘率队开启对地热资源的系统性探索,在地热资源开发利用、矿山热害治理等方向深耕。从那之后的十多年里,他步履不停,成果丰硕,撰写的英文版《中国地热》专著,不仅填补了国内空白,更让国际舞台见证了中国地热研究的力量。

汪集暘:地热资源,虽然说我们的祖国从20世纪70年代开始就开发利用了,但是我觉得我们的潜力还很大。有很好的地质资源,但是还有很多没有认识到,或者还没有开发出来,我们该求真务实,把这方面的东西给它开发出来,为广大人民群众造福。

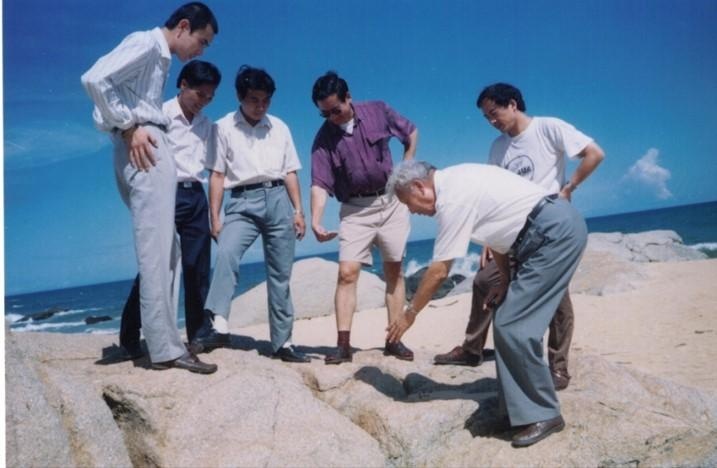

地质勘探的答案藏在山野之间,风餐露宿是常态。汪集暘带着学生们扎在野外,手把手教他们放探头,一口井一口井地测。中国科学院地质与地球物理研究所研究员胡圣标说,最难忘的就是与老师一同并肩探索、实地测量的往昔。

胡圣标:目前中国热流数据达到2000多个,一步一步走过来不容易。没有汪老师就没有中国的大地热流图。当时野外工作条件跟现在不是一回事,而且有些地方是很偏远的山区,我们都把仪器扛着或者用木棍抬着那么上去,他也一块拿着探头跟着我们走过去。手把手教我们举探头,放线的时候怎么样不会被卡住。他是孜孜不倦追求,那种一步一步往前走的劲儿,我们很受启发。

1985年国家自然科学基金项目《东南沿海地热研究》野外考察(右三为汪集暘)

汪集暘带弟子有套独特的法子,就像教游泳一般,先放手让学生在科研的“水域”里自主探索,只在马上要触到困境的“水底”时,才伸手托一把,既留足成长空间,又护着他们在探索中稳稳前行。在汪集暘看来,试错中才能学会真正的“水性”,这样培养的学生工作上的能力更强、更有创造性。

汪集暘:教学生的话不要太手把手,就像教小学生一样,那样你教出来的学生,肯定思想不会很开阔,一定要扔到游泳池里头去,扑通几下,可能呛几口水,但是之后会非常有收获。

时光不负耕耘,汪集暘已培养出四代弟子三百多人,如点点星火,分布在高教、科研等领域,以代代相承的力量,为中国地热发展的征途持续注入动能。中国科学院首位地热博士、地质与地球物理研究所研究员庞忠和感念,老师每次探索都会紧扣国家所需。

庞忠和:他在做研究方面很重视国家需求,他的眼界很开阔,知识面广,所以在宏观判断上他把握得很好。当你“丈二和尚摸不着头脑”的时候,就需要有视野比较宽的老师来引一下路。他从来没给我发过脾气,放手让我做,我是非常感激汪老师把我引进门。

师者仁心不仅体现在为身旁学子拨开知识迷雾,也蕴藏在为远方困难孩童解囊相助之中。2018年深秋,一笔60万元的特殊汇款从北京跨越千里汇入江苏吴江铜罗小学,带着这位老科学家最滚烫的心意。

汪集暘:我母亲曾经在那里当过校长,后来我了解到学校的经费还是比较紧张的,就把一年的薪水捐给学校了。后来陆陆续续又捐了点,也是杯水车薪,但是也表示我的一点心意。

汪集暘:很多东西是要从小培养的,我儿子女儿经济上也不要求我们支持,剩余那些钱我留着也没什么用。这个当然也不算多,他们买一些教具,给一些贫困学生发放一点奖学金等,我觉得还是做了一点有益的事。

在吴江铜罗小学,汪集暘出资建设“汪集暘少年科学院”和科技教育基金,成为学校打造苏南地区科技特色学校的重要支撑

星霜荏苒,耄耋之年的汪集暘对地热的热忱丝毫未减,仍为推动地热能源大范围的应用奔走。2017年盛夏,第九届中国国际地源热泵行业高层论坛上,他首次系统阐述“地热+”理论,为可再次生产的能源融合点亮新途。一年后,他再次迸发崭新构想,“地球充电宝”的比喻应运而生,让无形的地热能量有了生动的模样,地热应用的想象空间也更广阔。

汪集暘:储热现在也是很热门的话题,不但要把地球内部的热量开发出来,还要储存起来。因为老是开采的话,总有一天还是要采完的,我们仍旧是想尽量延长地热能的开发应用。国外有一个叫法叫“地球电池”,我说不完全是电池,我提出叫“地球充电宝”,充电宝就是说等于地球是个大的热库,我们除了把热取出来以外,还要给它储到底下去,也就为了更好地利用。

2020年9月,我国“3060”“双碳”目标提出,为绿色发展绘就了清晰坐标:2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。汪集暘热切呼吁,要牢牢抓住这一机遇,让地底奔涌的热能,在“双碳”征程里化作照亮绿色未来的温暖光芒。

汪集暘:我们肯定要在理论上给它弄清楚,世界上的地热是如何的,我们的祖国的地热怎么样的,我们的祖国是处在哪一个部位,那样的话我们才能够做得更好。另外,要重视应用。东部的一连串油田,油已经采得差不多了,大部分采出来的都是热水了。过去以为热水就扔那了,就没管它了,我们觉得很可惜。所以我后来讲,油田可以变成热田,热田就是以热水为主,你取完以后还可以当热储,现在油田区也慢慢接受了。

汪集暘的办公桌旁,一幅“集思广益勤求索,暘谷地热献苍生”的书法静静悬挂,笔墨间藏着他的名字。这是他最珍爱的字,也是他一生的写照:以“勤求索”的执着叩问地心,以“献苍生”的赤诚深耕地热。如今每个工作日的清晨,无论风雨,他依然会准时踏入办公室,继续在科研路上跋涉,用日复一日的坚守,把对科学的忠诚与奉献,写进岁月长卷,化作地热般绵长的温暖。

汪集暘:我说我叫汪集暘,集中的集,暘的话就是太阳的意思,其实我应该搞太阳能,阴差阳错我搞了地热能,但是我觉得地热能依旧很有用,所以我觉得我没走错路,这依旧很好的一件事。

我是记者李思默。再过一周,10月11日,汪集暘先生将迎来90周岁寿辰。采访中,他笑称自己即将成为“90后”,眼神中透着阳光般的豁达。这份豁达,就像他钻研了一辈子的地热,稳定厚重,充满力量。

当聊起地球的寿命,他的话语乐观又风趣:“按地热推测,地球还能再活45亿年,总寿命是90亿年,就像人活90岁,现在的地球,正处在壮年期,精力充沛、大有可为。我现在90岁了,如果能活到100岁,就要超越地球了。希望还能多活几年,因为我还有很多工作要做。”

九秩高龄,于常人是暮年,于汪集暘先生,却是另一段“壮年期”的开始,有如地热一样,在岁月里持续释放、愈发滚烫,永远有奔涌向前的力量。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。10月4日推出《汪集暘:为大地蓄能让热流奔涌》。

Copyright © 2020-2021 YY易游2025|米乐体育双端协同|闪退修复+登录异常解决 版权所有 Powered by EyouCms 沪ICP备17028743号-1